「ガンプラを塗装や改造して、もっとカッコよく仕上げたい!」そう思ったとき、よく聞くのが「仮組み」という言葉。でも、「素組みと何が違うの?」「正直、二度手間じゃない?」「本当に必要なの?」なんて疑問に思うことがあるかもしれません。

結論から言うとあなたのガンプラ製作を次のステージへ引き上げたいなら、仮組みは最強の武器になる。

この記事では、そんな「仮組み」の本当の意味から、具体的なメリット、失敗しないためのやり方を解説していきます。

この記事を読めば、面倒な作業だと思っていた仮組みが、あなたの作品を最高傑作にするための「戦略的な儀式」に変わるはずです!

そもそも「仮組み」って何?素組みとの決定的な違い

素組み:「説明書通りに組み立てて完成」を目指すゴール。

仮組み:「改造や塗装の前に、後で分解することを前提に“仮”で組む」こと。これはゴールではなく、最高の作品を作るためのスタートライン

仮組みのメリット

- 合わせ目の特定

- 改造計画の可視化

- 塗装準備の最適化

- 可動と干渉のチェック

- モチベーションが上がる!

- 合わせ目の特定

-

パーツ同士の合わせ目が目立つ箇所を事前に確認できます。例えば、機体の真ん中に生じる筋(合わせ目)が完成時にどの程度見えるかをチェックし、必要であれば接着剤で埋めて消す作業(合わせ目消し)を計画できます。

合わせ目消しの方法はこの記事を参考にしてください!

あわせて読みたい

【初心者向け】 ガンプラの完成度をワンランク上げるテクニック 合わせ目消し編 【流し込み接着剤】 今回の完成度をワンランク上げるテクニックは合わせ目消しです。 方法はいろいろありますが、流し込み接着剤を使っての方法を紹介します。 この記事で解決できること 流…

【初心者向け】 ガンプラの完成度をワンランク上げるテクニック 合わせ目消し編 【流し込み接着剤】 今回の完成度をワンランク上げるテクニックは合わせ目消しです。 方法はいろいろありますが、流し込み接着剤を使っての方法を紹介します。 この記事で解決できること 流… - 改造計画の可視化

-

仮組みは改造やディテールアップ箇所の検討にも役立ちます。例えば「どういったスジボリをするか」「追加装甲やディテールパーツを付ける位置はどこか」といったことは、実際に形になった状態でないとイメージしづらいものです。全体バランスを見ながら改造プランを立てれば、勘に頼って進めて後から「思っていたのと違う」となる失敗を大幅に減らすことができます。

- 塗装準備の最適化

-

全体を見ながら塗装計画をたてることで「どのパーツを何色にするか」「どのラインで塗り分ければ立体感が際立つか」といった計画を立体物を見ながら立てられるため、完成後の姿をより正確にシミュレーションできます。

塗り分けに必要なマスキング箇所も正確に把握できるため、本番作業でのトラブルを未然に防ぎ、塗装の段取りを飛躍的に向上させることが可能です。

- 可動と干渉のチェック

-

仮組みなしで塗装・組立に進むと、塗膜の厚みや改造形状の影響で関節が干渉し、塗装剥げや破損を招きやすいです。

仮組みの段階で各関節を実際に動かし、可動範囲やパーツの干渉を事前にチェックしておくことで、こうした致命的なトラブルを未然に防ぐことができます。

モチベーションが上がる!

やっぱり、まずは形にして「カッコいい!」って実感することが、長い製作を乗り切るための最大のエネルギー源になります 。形になったものを見れば「もっとカッコよくしてやる!」ってモチベーションが湧き上がってくるはず 。これで地味なヤスリがけやマスキング作業も乗り越えられる気がしてきます。

これが一番大事かもしれないです!

【実践編】失敗しない仮組みのテクニック「ダボ処理」

仮組みのメリットは分かったけど、問題は「どうやって後でスムーズに分解するか」。最近のガンプラは精度が高いから、一度ハメるとガッチリ組み合わさって、力任せに外そうとするとパーツを破損させてしまうリスクあります。

そこで「ダボ処理」というテクニックを使います。これは、パーツ同士を接続するピン(ダボ)や穴を少しだけ加工して、はめ合わせを緩くしておく作業です。

- 基本 45度カット

- ニッパーでメス穴の側面に「切り込み」を入れる

- ピンバイスでメス穴の内側を軽くさらう

- グリスなどの潤滑剤を塗布する

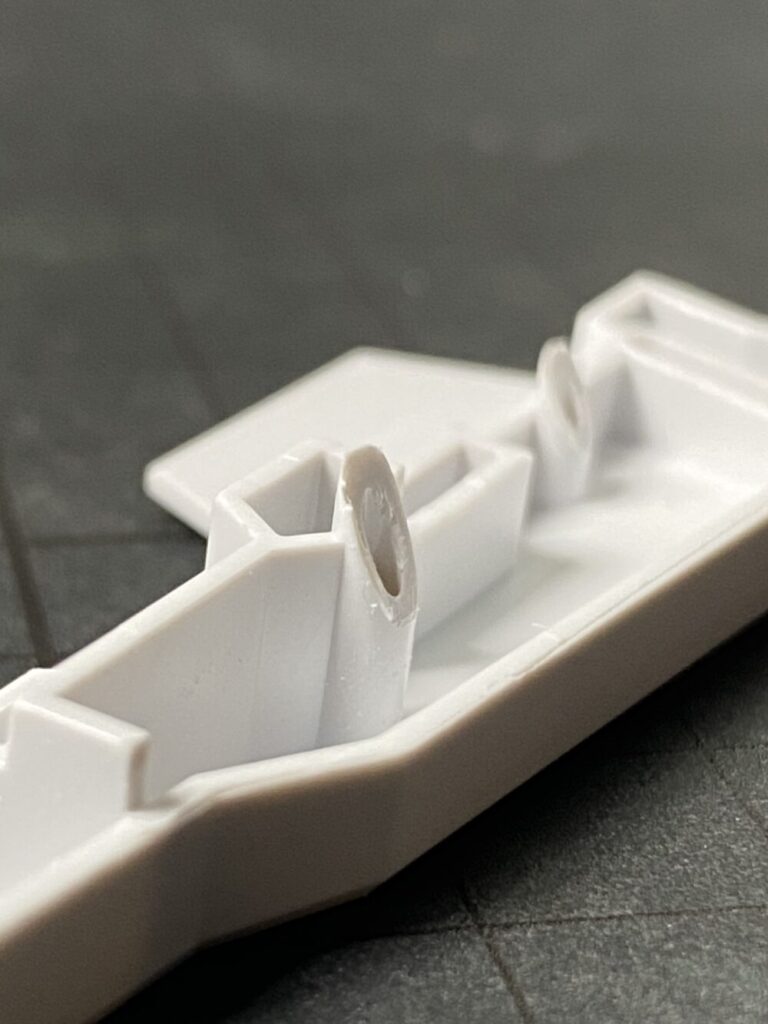

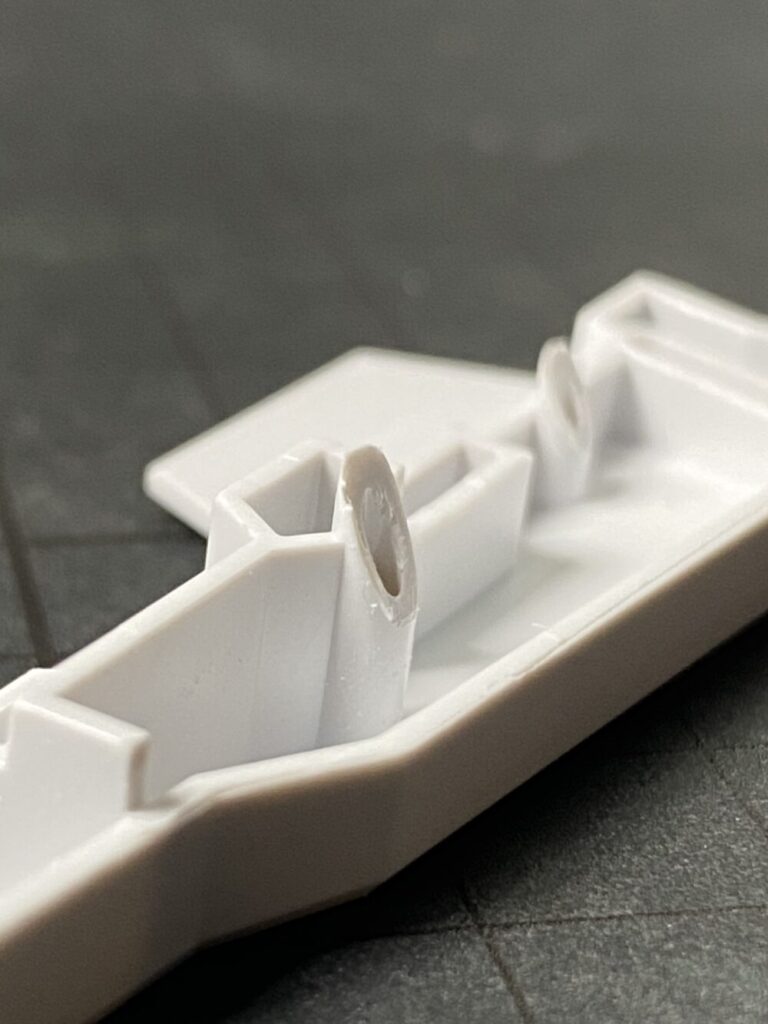

基本 45度カット

一番簡単で効果的なのが、オス側のピンの先端をニッパーで斜めにカットする方法 。これだけでパーツの食いつきが弱まって分解しやすくなります 。全てのピンにやる必要はないけど、特にガッチリとハマりそうな箇所には施しておくと安心です。

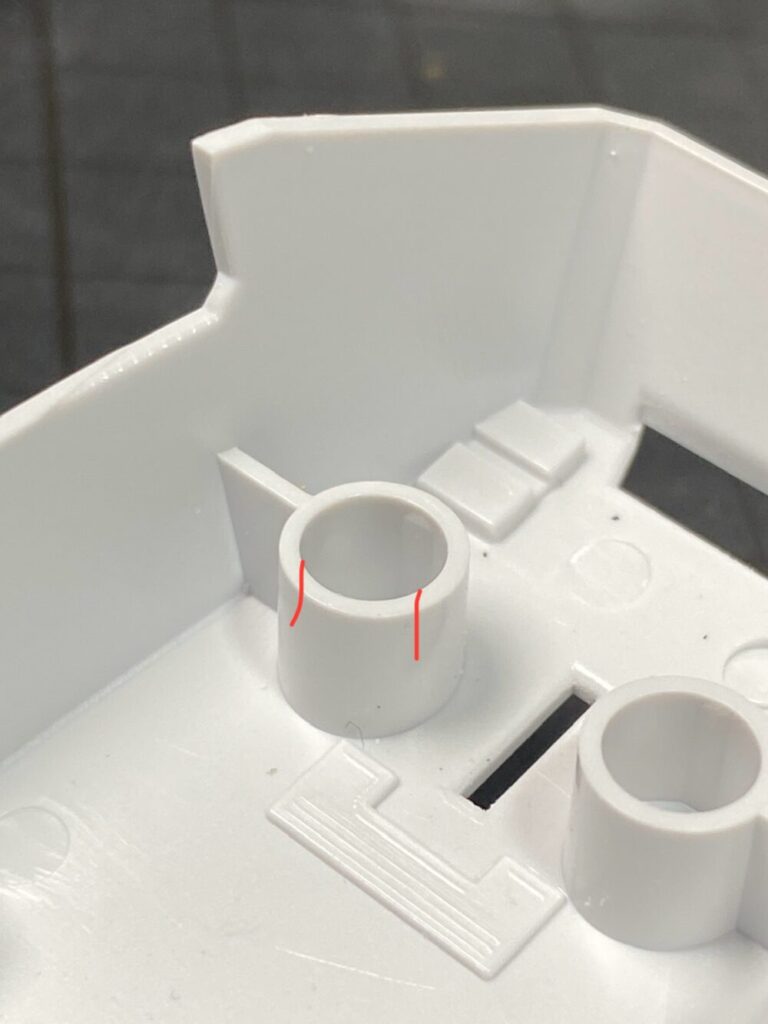

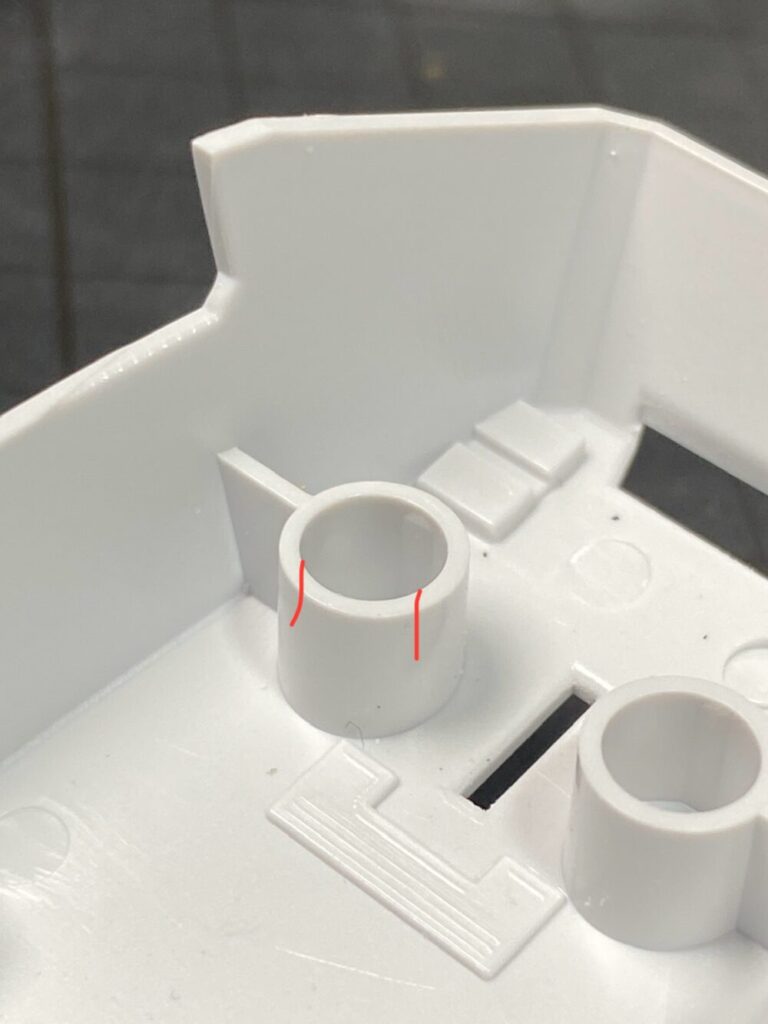

ニッパーでメス穴の側面に「切り込み」を入れる

ニッパーの刃先を使い、受け側の穴の側面に、深さ1mm程度の小さな「切り込み(スリット)」を1〜2箇所入れます。これにより、ピンを差し込んだ際に切り込み部分がわずかに開いて圧力を逃がすので外しやすくなります。

ピンバイスでメス穴の内側を軽くさらう

ピンと同じ径か、0.1mmほど大きいドリル刃を付けたピンバイスで、穴の内側を「なでる」ようにごくわずかに削る方法です。パーツ全体の渋みを均一に和らげることができます。

二ッパーで切り込みが入れづらい小さい穴に有効です。

グリスなどの潤滑剤を塗布する

僕自身もやってないしあまりお勧めはしない方法ですがグリスなどの潤滑剤を塗布する方法もあります。クリアカラーのキットで中が見えてしまうようなパーツには良いかもしれません。塗装を行う場合は、パーツ洗浄の際に中性洗剤などで油分を完全に洗い流す必要があります。油分が残っていると、塗料を弾いてしまうので注意してください。

仮組みの注意点

- 「ダボ処理」はやりすぎない

- 「ハメ殺しパーツ」には触れない勇気を持つ

- 硬い素材のパーツは「てこの原理」で優しく外す

- パーツ管理は「小分け」が鉄則

「ダボ処理」はやりすぎない

パーツを外しやすくする「ダボ処理」は必須といえますが、やりすぎは禁物。ピンの先端を片側だけカットする程度に留めましょう。両側を削ったり、大きく削りすぎたりすると、今度はパーツの保持力がなくなり、ポロポロと外れてかえってストレスになります。

「ハメ殺しパーツ」には触れない勇気を持つ

パーツの中には一度はめたら二度と外せない、外すのが非常に困難な「ハメ殺し」と呼ばれるパーツもあります。仮組みでは取り付けないのが無難です。確認したい場合は、奥まで押し込まずに「そっと乗せるだけ」に留めましょう。無理に外そうとすると、パーツ破損という最悪の事態に繋がります。

硬い素材のパーツは「てこの原理」で優しく外す

特に注意が必要なのが、ABSやクリアパーツです。これらの硬い素材は、力任せにまっすぐ引き抜こうとすると、白化(白く変色)したり、割れたりする原因になります。パーツオープナーなどを使い、「広げながら持ち上げる」ように、てこの原理で優しく分解しましょう。

パーツ管理は「小分け」が鉄則

おそらく大抵の人は、分解したパーツを一つのトレーにまとめてしまうと、紛失や左右の取り違えといったミスが起こりやすくなると思います。例えば、「右腕」「左脚」「胴体」など、部位ごとに小分けできるトレーを用意し、マスキングテープなどでラベリングしておくと、後の作業が劇的にスムーズになります。

まとめ:仮組みは「遠回り」じゃない。理想の完成形へ至る「最短ルート」!

仮組みの目的をまとめると

- 現状分析: どこに合わせ目があり、どう処理するべきか?

- 改造計画: どこにスジボリを加え、どんなディテールを追加すれば、この機体はもっと輝くのか?

- 塗装計画: どんな塗り分けをすれば、完成時の感動が最大になるのか?

- 可動チェック: どこが干渉し、どんなポーズが一番カッコよく決まるのか?

これら全てを、実際の機体を手に取りながらシミュレーションできるのが「仮組み」です。

そして、「ダボ処理」というちょっとした工夫さえすれば良いです。まずはピンの先端を45度にカットする、それだけでもいいです。その一手間が、後の分解作業での破損リスクを劇的に減らしてくれます。

仮組みは決して二度手間じゃないです!

それでは良いガンプラライフを!